Affermatisi pienamente negli ultimi vent’anni, gli artisti nati nell’Africa nera e che qui continuano a lavorare sembrano spesso perseguire un interesse marcato per l’uso di materiali naturali o di recupero carichi di significati simbolici ed esistenziali. La sintesi tra arte primitiva e tradizione artistica occidentale riporta l’interesse sperimentale dal linguaggio (significante) al contenuto (significato): i materiali sono scelti spesso perché legati ad un contesto culturale e storico, ovvero perché tradizionalmente caricati di significati simbolici e sempre perché importanti nell’esperienza umana e personale dell’artista.

Romuald Hazoumè ha sempre realizzato e realizza sculture e complesse installazioni partendo da materiali di scarto e di recupero, spesso vera e propria immondizia che assembla e trasforma in opere d’arte. In particolare il suo materiale d’elezione sono le taniche di benzina da 15 litri, che vengono tagliate, deformate, accumulate, decorate.

La sua produzione più celebre è quella delle maschere. L’artista riprende quella che è una delle manifestazioni artistiche fondamentali dell’espressività africana e la interpreta in chiave totalmente personale: le taniche diventano volti che, dotati di capelli o altri attributi anatomici, ci offrono una carrellata di personaggi coloratissimi, giocosi, ironici e divertenti. Essi giocano con gli stereotipi con cui designiamo i gruppi umani in Africa e nel mondo. Il colore della plastica, o eventuali pigmenti, assumono valore espressivo, capelli sintetici s’intrecciano in acconciature elaborate e proprie della tradizione africana – come quelle magistralmente inventariate da J.D. ‘Okhai Ojeikere, ognuna delle quali comunicava una particolare situazione e condizione delle donna –, un grumo di plastica fusa può diventare un neo, una ciprea un occhio.

Forse è davvero così: solo un artista africano può fare della vera arte del riciclo (sempre che abbia senso parlare di «arte del riciclo» o questa non sia soltanto una declinazione etnica, locale o ecologista dell’onnipresente impiego di materiali di recupero nell’arte contemporanea). Forse solo in Africa, dove non si hanno a disposizione risorse e beni illimitati, si comprende l’importanza del dare nuova vita agli oggetti, del trovare nuovi impieghi impensati alle cose per soddisfare esigenze nuove.

Le taniche di benzina hanno un’importanza particolare e drammatica nell’economia delle popolazioni del Benin: i contenitori partono pieni di riso o gioielli e raggiungono, nei modi più diversi, la confinante Nigeria; qui sono riempite di benzina e riportate indietro, diventando così il principale strumento del commercio illegale che si realizza tra questi due stati confinanti. Chi esegue questo contrabbando, il kpayo, diventa una sorta di schiavo. Ogni tanica racconta quindi una storia e si fa portatrice di un vissuto esistenziale particolare e universale a un tempo. Il viaggio avviene su canoe o su motocicli caricati all’inverosimile; i contenitori sono legati tra loro, intagliati o sformati nel tentativo di farvi rientrare quanto più materiale possibile. Tutto questo è immortalato da Hazoumè anche nei suoi sorprendenti cicli fotografici. L’artista usando questi particolari materiali di recupero comunica così un significato politico e sociale. Per l’Africa e per tutto il mondo: il lavoro illegale e privo di diritti è una piaga che colpisce tutti i continenti.

Le installazioni di grandi dimensioni parlano degli stessi temi e ci mostrano soggetti diversi fatti con le solite taniche e con materiali di recupero vari. Qui la strategia è quella della ripetizione e dell’accumulo. La più famosa è La Bouche du Roi (1997-2000), realizzata con 304 «maschere» e ispirata alla celebre stampa della planimetria della nave negriera Brookes che William Wilberforce, membro del Parlamento inglese, diffuse e usò nella sua campagna antischiavista.

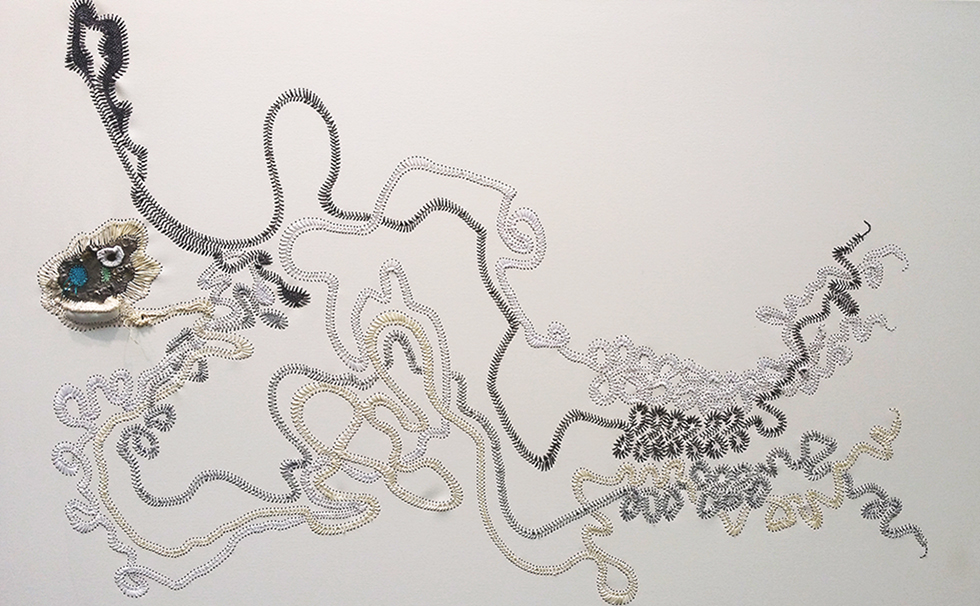

Stoffe, pelle, gomma di recupero, nastri colorati e materiali sintetici. Il tutto è cucito dalle abili mani di Nicholas Hlobo, che assembla e compone figure organiche fantastiche o installazioni avvolgenti che accolgono e inglobano lo spettatore. La bellezza fisica, «tattile» e tangibile, delle gomme e dei tessuti, i motivi eleganti e coloratissimi creati dalle stesse cuciture ci conducono in un’estetica calda e barocca, fatta di volute e balze, di cromie decise e in grado di evocare contemporaneamente la bellezza materica e suggestioni metafisiche. Le sensazioni di rifugio e protezione, la configurazione degli spazi come luoghi sacri collegano i lavori di Hlobo ad alcuni temi fondanti dell’umanità. Di particolare interesse per l’artista sono il concetto di identità e il contrasto tra la sessualità femminile, rappresentata tra l’altro dall’uso dei nastri colorati, e quella maschile, che si evince nell’uso della gomma scura. Abbondano i riferimenti alla cultura animista tradizionale xhosa – la seconda etnia del Sudafrica – esemplare di molte tradizioni africane e afroamericane.

L’attenzione si rivolge verso l’analisi di alcune dicotomie: il rapporto tra le tradizioni tribali e il passato coloniale, il contrasto tra urbano e rurale, il passaggio tra infanzia e età adulta, la conformità alle convenzioni sociali e i comportamenti eccentrici. Onnipresente il riferimento, più o meno esplicito, a forme falliche, a testicoli pendenti, a uteri e ovaie, quindi alla sessualità tout court, aspetti centrali in molte culture indigene sudafricane dove perdurano pratiche come la circoncisione, l’infibulazione e continua incontrollata la diffusione dell’AIDS. Isisindo samadlozi (2006) è un fallo di pelle appeso a una bilancia con due enormi testicoli pendenti. Intente (2006) rappresenta un colossale pene in gomma vulcanizzata nera e amaranto. In Izinganda mathe (2008) l’artista collega due testicoli ipertrofici a una sella di pelle. Consapevole dell’importanza del linguaggio per la definizione del sé e dell’ambiente sociale, Hlobo usa termini xhosa per dare un nome alle sue sculture. Ingubo yesizwe (2008), letteralmente «le coperte della nazione», è composto da centinaia di piccoli pezzi di cuoio e gomma cuciti insieme per diventare la pelle di un animale fantastico: il riferimento è al rituale funebre xhosa che vede la pelle di mucca utilizzata per coprire il cadavere prima della sepoltura e proteggere il defunto nel suo viaggio verso l’aldilà.

Il lavoro di Ibrahim Mahama si distingue invece per alcuni interventi su larga scala realizzati con l’impiego di sacchi di iuta, un materiale tanto povero quanto molto diffuso nella sua terra di origine, il Ghana: qui questi sacchi di produzione indiana sono importati dalla Ghana Cocoa Board per il trasporto dei semi di cacao ma vedono un vastissimo reimpiego in molte altre attività domestiche e lavorative e principalmente nel trasporto di carbone. Sono quindi un supporto materiale intimamente legato alla cultura ghanese, che porta con sé i segni della storia recente di un intero popolo e ne rappresenta la fragilità del suo sviluppo e della sua economia. I sacchi di Iuta diventano così metafora delle ineguaglianze sociali e dello sfruttamento di tutto il terzo mondo. Spesso laceri, rattoppati, strappati, marchiati, contrassegnati con i nomi dei proprietari, i sacchi vengono cuciti tra loro a creare dei giganteschi arazzi, delle vaste coperte che ricoprono muri e pavimenti delle gallerie: la pratica artistica di Mahama prevede la collaborazione di gruppi di lavoro composti da lavoratori migranti originari del nord del Ghana, oppure studenti, che eseguono concretamente le operazioni di cucitura. Questi migranti, sono spesso clandestini, persone senza documenti né identità, come quelle che ritroviamo in ogni angolo del mondo e quasi sempre destinate a subire le peggiori forme di sfruttamento. Il lavoro delle persone, le loro esistenze, vanno a caricare la materia di un portato esistenziale potente e travolgente, che veicola il messaggio di denuncia.

Con la serie Occupation, dal 2012, a essere ricoperti dai lavori di Mahama sono sempre più spesso intere facciate di edifici pubblici cittadini, vecchie stazioni, passerelle pedonali, ecc., con una tendenza naturale a evadere dagli spazi deputati all’arte per assumere una scala urbana; così nell’installazione alle Corderie dell’Arsenale in occasione della 56a Biennale d’arte di Venezia (Out of bounds, 2015) o nel recente intervento a copertura dei caselli daziari di Porta Venezia a Milano (A Friend, 2019). L’operazione in sé ricorda gli impacchettamenti di Christo, ma a Mahama non interessa nascondere e giocare con la carica straniante e perturbante che assume l’oggetto celato allo sguardo. A Mahama interessa più ricoprire del calore e degli odori dell’Africa brani del nostro mondo Occidentale, ammaliare con la potenza estetica inaspettata di uno dei materiali più poveri e logori, trasmettere, attraverso la forma, la carica esistenziale consustanziale a questa materia, comunicare messaggi universali. E così fa anche con i nuovi materiali poveri impiegati nei suoi ultimi lavori.

La pelle di mucca è il materiale d’elezione di un’altra artista sudafricana: Nandipha Mntambo. La Mntambo crea una carrellata di figure antropomorfe, usando nei suoi lavori le pelli, quasi sempre sagomate sul suo corpo. Le spoglie sono come involucri vuoti e abbandonati di corpi umani che hanno assunto la forma e incamerato gli odori, gli umori e le pulsioni esistenziali del loro ospite. L’indumento si fonde con il corpo e diventa ibrido organico. Come le pelli di serpente durante la muta rimangono a testimoniare il rinnovamento e una nuova fase della vita animale così questi calchi restano a segnare la traccia dello scorrere delle esistenze, dello svilupparsi e dell’evolversi delle forme. Il movimento è come sospeso, congelato, in volute eleganti e inquietanti memori della pittura del Settecento inglese, curve sensuali e demoniache a un tempo, che rimandano sempre e comunque all’universo femminile e a una sessualità solo accennata, ma potentissima.

L’installazione accumula queste forme, ne amplifica la potenza espressiva e crea scene in grado di narrare storie ed evocare significati ulteriori. L’erotismo si associa sia all’idea del trionfo della donna che a quella della sua sottomissione. La posizione di queste spoglie è eretta e trionfante oppure inginocchiata, bestia da soma pronta ad accogliere penetrazioni di ogni tipo o sevizie indicibili, rivendicando comunque, con tono beffardo, anche il piacere fisico godibile in queste situazioni. Le opere di Nandipha Mntambo rovesciano così i pregiudizi sulla rappresentazione del corpo femminile, sulla sessualità e la vulnerabilità della donna, e contemporaneamente denunciano il ruolo subalterno che essa riveste ancora in molte parti del mondo.

Sagomando le pelli sul proprio corpo, l’artista compie questa operazione mettendo in gioco direttamente il proprio essere. Performance, video arte e fotografie completano questo particolare approccio partecipativo ed esistenziale al processo artistico.

…

ROMUALD HAZOUMÉ – Nato a Porto-Novo, Repubblica del Benin nel 1962, Hazoumé si afferma con i suoi lavori nella mostra Out of Africa alla Saatchi Gallery (1992). I suoi lavori sono stati esposti nelle principali gallerie e musei del mondo compresi il British Museum, il Guggenheim di Bilbao, il Centre Georges Pompidou di Parigi, il Victoria &Albert Museum, di Londra, la Queensland Art Gallery in Australia e la Gerisch Foundation in Germania. Si ricorda in particolare La Bouche du Roi alla Menil Collection di Houston (2005), al Musée du Quai Branly di Parigi (2006) e al British Museum di Londra (2007). Hazoumè ha partecipato alla 3a Biennale di Arte Contemporanea al Garage Museum for Contemporary Art di Mosca (2009), alla Documenta 12 a Kassel (2007), alla Biennale di Lione (2000) e alla Biennale di Gwangju (2000). Nel 2007 ha vinto l’Arnold Bodé Prize. Collabora con la Galleria Gagosian di New York e Los Angeles. Vive e lavora a Porto-Novo.

IBRAHIM MAHAMA – Nato il 20 giugno 1987 a Tamale in Ghana, Mahama si forma alla Kwame Nkrumah University of Science and Technology di Kumasi, dove consegue un BFA in Pittura nel 2010 e un MFA in Pittura e Scultura nel 2013. Tra le mostre tenute nella sua carriera si ricordano On Monumental Silences alla Extra City Kunsthal di Anversa (2018), Kunst & Kohle: Coal Market allo Emschertal-Museum Schloss Strünkede di Herne (2018), Non-Orientable Nkansa al Miami Design District (2017), Fracture al Tel Aviv Museum of Art (2016), le personali alla Apalazzogallery di Brescia (2015) e alla Ellis King Gallery di Dublino (2014), Adum alla stazione ferroviaria di Kumasi (2013), Sisala Coal Market nella Newtown di Accra (2013) e Class and Identity al KNUST di Kumasi (2010). Ha partecipato alla 56a Biennale d’Arte di Venezia (2015) con una gigantesca installazione alle Corderie dell’Arsenale. Ha ricevuto il Future Generation Art Prize del PinchunkArtCenter di Kiev (2017). È rappresentato dalla galleria White Cube di Londra. Vive e lavora a Accra, Ghana.

NICHOLAS HLOBO – Nato a Città del Capo nel 1975, Hlobo ottiene il BFA alla Wits University of Technology nel 2002. Le mostre personali includono Iinkumbulo ngezasemandulo all’Institute of Contemporary Art Indian Ocean di Port Louis (2017), Zawelela ngale al Uppsala Konstmuseum (2017), Imolonji Yembali (Melodies of History) al Museum Beelden aan Zee dell’Aia (2016), Nicholas Hlobo: Sculpture, Installation, Performance, Drawing al National Museum of Art Architecture and Design di Oslo (2011), Uhambo alla Level 2 Gallery della Tate Modern di Londra (2008). Ha partecipato a diverse rassegne internazionali tra cui la 18a Biennale of Sydney (2012), La Triennale al Palais de Tokyo di Parigi (2012), la 54a Biennale d’Arte di Venezia (2011), la Biennale di Liverpool (2010) e la Triennale di Guangzhou (2008). È rappresentato dalle gallerie Lehmann Maupin di New York e Stevenson di Cape Town e Johannesburg. Vive e lavora a Johannesburg.

NANDIPHA MNTAMBO – Nata a Mbabane, Sud Africa, nel 1982, Mntambo consegue il MFA alla Michaelis School of Fine Art dell’University of Cape Town (2007). Tra le mostre personali si ricordano Material Value allo Zeitz Museum of Contemporary Art Africa di Cape Town (2017), Nandipha Mntambo allo Zeitz MOCAA Pavilion – V&A Waterfront di Cape Town (2013), Faena al National Arts Festival di Grahamstown, al Nelson Mandela Metropolitan Art Museum di Port Elizabeth, alla Iziko South African National Gallery di Cape Town e alla Durban Art Gallery (2011). Ha partecipato a molte collettive in tutto il mondo tra le quali My Joburg a La Maison Rouge di Parigi e alla Staatliche Kunstsammlungen di Dresda (2013), ARS 11 al Kiasma Museum of Contemporary Art di Helsinki (2011), Beauty and Pleasure in South African Contemporary Art allo Stenersen Museum di Oslo (2009), Apartheid: The South African Mirror al Centre de Cultura Contemporania de Barcelona (2008). Il suo lavoro è stato presentato a What remains is tomorrow, nel padiglione del Sud Africa alla 56a Biennale d’arte di Venezia (2015), alla 9a Biennale di Dakar (2010) e alla 17a Biennale of Sydney (2010). È rappresentata dalla galleria Stevenson di Cape Town e Johannesburg e Andréhn-Schiptjenko di Stoccolma. Vive e lavora a Johannesburg.

0 commenti