A partire dai primi anni 2000 molti artisti cinesi si sono affermati nel mercato internazionale dell’arte. Forti di un ventennio di sperimentazioni artistiche e di aperture totali ai linguaggi del contemporaneo, gli artisti che lavorano in Cina sorprendono oggi per numero, qualità e varietà della proposta e, quasi sempre, per una perizia tecnica elevatissima. I cambiamenti della società, lo sviluppo del sistema produttivo, la mancanza di libertà sono i temi centrali e ricorrenti, spesso trattati con un’ironia e a volte con forza dirompente. La storia e la tradizione, in un contesto di cambiamento e crescita e vorticosi, tornano a esercitare forte attrazione.

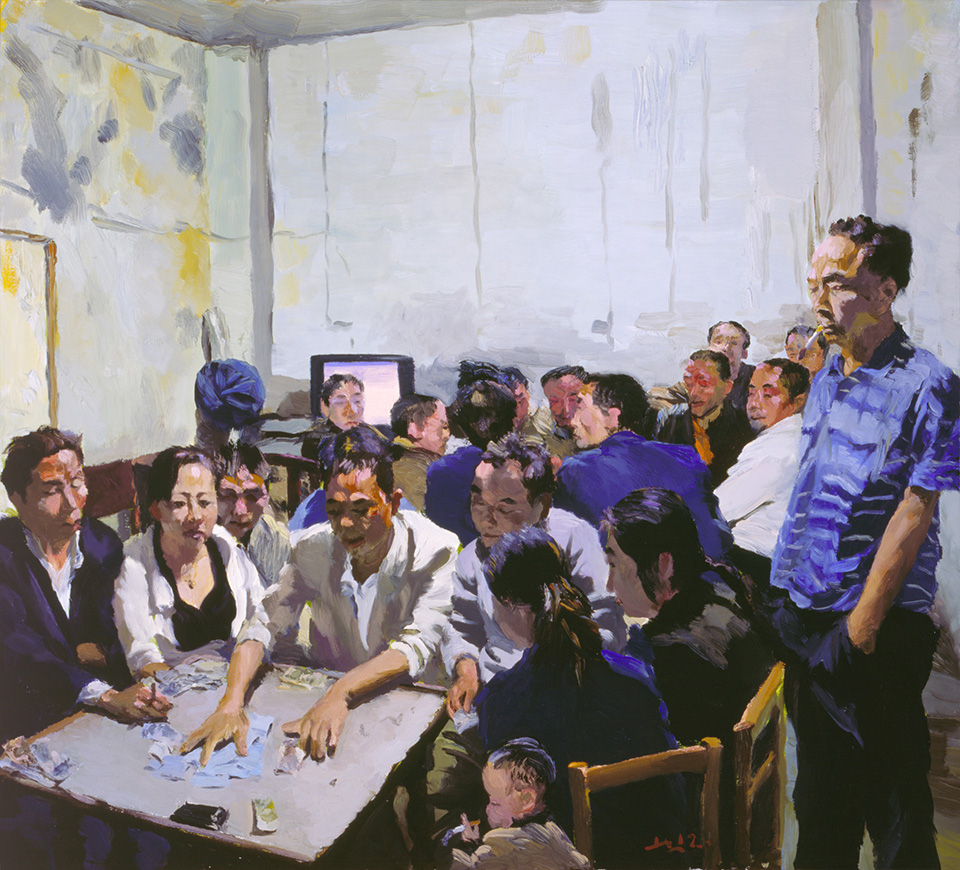

Liu Xiaodong è artista che usa la pittura come medium principale. Si è affermato come figura principale tra i pittori neo-realisti nella Cina degli anni Novanta, dopo i fatti di piazza Tianammen. Le sue grandi tele raffigurano scene di vita quotidiana vissuta nella Cina dei nostri giorni. Nei suoi lavori emergono le contraddizioni di questo grande paese, sospeso tra sviluppo economico e sacche di povertà, enormi problemi ambientali e demografici e ruolo di grande potenza politica. Le rapide e sciolte pennellate sembra che ci trasmettano persino i rumori e odori delle scene raffigurate: sia che si tratti di una stanza piena di corpi nudi che di scene di operai al lavoro lo spettatore è catturato nel mondo più vero del vero di Xiaodong. La sua tecnica esalta la dimensione partecipativa e trasmette il legame intimo tra l’artista e i soggetti. Xiaodong pone nelle composizioni un’attenzione estrema, disponendo i soggetti come un abile regista e spingendosi, a volte, a trasfigurare la realtà nell’iperrealtà o nella dimensione onirica. I lavori nascono dalla trasposizione in pittura di annotazioni riportate sul suo diario, dove descrive quotidianamente gli eventi che ha vissuto, le persone che ha incontrato, le foto che ha scattato. Ed è così che Xiaodong incarna il concetto di «painting as shooting» (pittura come fotografia). Spesso la fotografia, fondamentale nel suo lavoro è anche oggetto artistico da esporre insieme ai dipinti e agli schizzi preparatori, denotando un gusto per i rimandi tra tecniche artistiche e testimoniando l’urgenza di interconnessione tra realtà culturali diverse.

Il progetto per Palazzo Strozzi Liu Xiaodong: Migrazioni (2016) racconta la vita nelle comunità cinesi di Firenze e di Prato, tra le più importanti d’Europa. I luoghi intorno a Firenze e il paesaggio classico toscano, le colline del Chianti fiorentino, le crete senesi, diventano nuovi soggetti, nuovi temi che declinano la ricerca artistica di Xiaodong verso un’organica riflessione sulla migrazione dei popoli e il loro rapporto con nuovi territori e i nuovi ambienti fisici, geografici e culturali.

Performer tra i più incredibili della scena contemporanea, Liu Bolin è considerato il maestro del mimetismo, l’uomo invisibile, in grado di scomparire davanti all’obiettivo fotografico in un qualsiasi contesto urbano. La sua pratica artistica si colloca tra la performance, la fotografia, la pittura e la scultura. Bolin radicalizza il concetto di arte come mimesis, ovvero di arte come imitazione della realtà, arrivando una fusione illusionistica con il reale. Il corpo si sottopone a un trattamento pittorico trompe l’oeil, che lo porta a confondersi con lo sfondo, giocando appunto con i due significati dal termine “mimetico” (“imitativo” ma anche “mimetizzato”). Il soggetto si fonde nell’ambiente, che nel caso di Bolin è sempre il contesto artificiale dei muri delle città, dei centri commerciali, degli interni dei principali luoghi di aggregazione come teatri o, dove possibile, dei monumenti storici (ad esempio la serie Hiding in Italy, dal 2010). Se il riferimento al contesto oppressivo della Cina dei nostri giorni può suggerire letture più pessimistiche e sovversive dell’arte di Bolin, questa fusione del soggetto con l’ambiente non evoca solo l’annullamento ma eventualmente sottolinea con ironia l’appartenenza a un contesto storico culturale: la serie Hiding the City, cominciata nel 2006 nel Suojia Village e di fatto non ancora terminata, parla del villaggio di artisti dove Bolin viveva e che venne distrutto dalle autorità.

Non mancano neppure riferimenti alla storia dell’arte attraverso la “fusione” con riproduzioni di celebri ed iconiche opere della pittura occidentale. In No.10 The Liberty leading the People (2013) l’artista si confronta con l’omonimo lavoro di Delacroix, in Monna Lisa (2016) fa altrettanto con il più celebre dipinto del Louvre, coinvolgendo altri figuranti, secondi una prassi sempre più praticata dall’artista in questi ultimi anni.

Nata e cresciuta a Guangzhou, negli anni del grandissimo sviluppo economico di questa regione, Cao Fei pone al centro della sua arte una riflessione sul soggetto e sul rapporto con una realtà avanzata e in rapida trasformazione, con particolare attenzione all’universo giovanile e alle sue dinamiche. Le sue opere multimediali sono un mix di riferimenti all’estetica pop e di suggestioni surrealiste, che non nascondono completamente un impianto documentaristico. Impiegando il video o l’animazione digitale 3D, Fei narra o ricrea mondi che palesano le strutture e i cambiamenti travolgenti della società contemporanea cinese e mondiale. Visioni sospese tra l’utopia e la distopia.

Tra il 2003 e il 2006 Fei completa la serie di video Hip Hop, nella quale chiede ai passanti di Canton di ballare al ritmo di musica rap: partecipano persone di diversa estrazione sociale, impegnate in varie attività, che per un momento lasciano il loro lavoro e ballano, sospendendo, e in questo modo evidenziando, le regole e i meccanismi che dominano la vita quotidiana nelle grandi città. Il video Cosplayers è una riflessione su un altro aspetto di costume che è anche segno della difficolta di integrarsi dei giovani, portati per un momento di evasione a ricreare universi paralleli e fantastici: qui l’artista consente ai partecipanti di vivere le loro avventure liberamente per la città.

Whose Utopia (2006), e la relativa serie fotografica My future is not a dream, sono stati realizzati nello stabilimento Osram China Lighting di Guangzhou. L’obiettivo è stato quello di presentare la vita dei lavoratori della multinazionale che, insieme ad altre, ha fatto fiorire il delta del Fiume delle Perle. Cao Fei ha trascorso sei mesi in loco per conoscere personalmente la realtà e le persone riprese, spesso giovani immigrati da regioni interne e arretrate.

Prima artista a impiegare la piattaforma Second Life, in RMB City (2007-11) Fei ricrea una città utopica che tanto spazio lascia alla dimensione visuale e estetica, con rimandi alla pittura tradizionale cinese. Alter ego di Fei è l’avatar China Mirror.

Alla 56a Biennale di Venezia del 2015 ha presentato La Town, storia di un mondo distopico e segnato dalla catastrofe, reso attraverso la ripresa ravvicinata e animata di diorami e modellini.

I dipinti di Yue Minjun, al pari delle sue sculture, si caratterizzano per la presenza ironica e inquietante a un tempo di grandi facce che esplodono in fragorose risate. Sono grandi autoritratti dell’artista, che si cala e interpreta un ricchissimo e inesauribile immaginario pop, che va da Marylin a Godzilla, da Mao a Gagarin, caricato qua e là da importanti suggestioni surrealiste e sempre accompagnato da una divertente e dissacrante ironia e autoironia. L’estetica pop-surreale di quello che è stato definito «realismo cinico» è fatta anche di colori acidi e stesure laccate e perfette. Minjun pone se stesso al centro della propria poetica, facendo diventare la propria soggettività specchio di un’intera società, in un graffiante quanto leggera e divertente denuncia della follia e della mancanza di valori (in particolare quelli spirituali) che caratterizza nostro tempo. Si percepiscono echi dell’iconografia del Buddha ridente e delle illustrazioni di Alfred E. Newman (Mad) il tutto innestato su atmosfere da realismo socialista. Onnivoro, Minjun attraversa in lungo e in largo la storia dell’arte, dissacrando le opere più celebri del passato, dal Ritratto di Innocenzo X di Velásquez a Il massacro a Chio di Delacroix, anche queste ormai parte del nostro immaginario pop. È un’arte per tutti, che diverte e irrita, costruita sulle solide e solite basi della ripetizione differente questa volta in salsa cinese, ma con un interessante acume nella scelta dei riferimenti.

…

LIU XIAODONG – Nato a Liaoning in Cina nel 1963, Xiaodong vive e lavora a Pechino. Ha conseguito un BFA e un MFA in pittura presso l’Accademia Centrale di Belle Arti della capitale cinese (1988, 1995), dove attualmente insegna, e si è perfezionato a Madrid. Ha sviluppato progetti in tutto il mondo e tenuto personali in prestigiose sedi: Slow Homecoming alla Kunsthalle Düsseldorf (2018), Liu Xiaodong: Migrazioni al Palazzo Strozzi di Firenze (2016), Liu Xiaodong: Childhood Friends Getting Fat al Minsheng Museum di Shanghai (2014), Liu Xiaodong: Hometown Boy al Seattle Art Museum (2013), The Process of Painting alla Kunsthaus Graz, Liu Xiaodong: Hometown Boy allo UCCA di Beijing (2010). Ha partecipato alla Biennale di Shanghai (2000, 2010), alla 15a Biennale of Sydney (2006) e la 47a e la 55a Biennale d’Arte di Venezia (1997 e 2013). Gallerie di riferimento sono la Lisson Gallery di Londra e Massimo De Carlo di Milano. Vive e lavora a Beijing.

LIU BOLIN – Nato a Shandong nel 1973, Bolin si è formato alla prestigiosa Accademia Centrale di Belle Arti di Pechino. Dalla prima personale nel 1998, il suo lavoro è stato esposto in molte mostre tra le quali Liu Bolin al Musée de l’Elysée di Losanna (2019), Liu Bolin. The Invisible Man al Complesso Del Vittoriano in Roma (2018), Ghost Stories alla Maison Européenne de la Photographie di Parigi (2017), Galerie Party, Centre Pompidou – Acte II with Liu Bolin al Centre Pompidou – Galerie des Enfants di Parigi (2017) e The Invisible Man al Fotografiska Museet di Stoccolma (2011), Hiding in Italy alla Fondazione Forma per la Fotografia di Milano (2010). Gallerie di riferimento sono la Galerie Paris-Beijing, la Galerie Magda Danysz di Parigi e Boxart di Verona. Vive e lavora a Beijing.

CAO FEI – Nata a Guangzhou, nel 1978, Cao Fei ha conseguito il BFA presso l’Accademia di Belle Arti di Guangzhou. I suoi lavori sono stati esposti nelle personali al K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen di Düsseldorf (2018), al MoMA PS1 di New York (2016), al Center for Contemporary Art di Tel Aviv (2016), Splendid River al Palazzo della Secessione di Vienna (2015), La Town al Bonnefantenmuseum di Maastricht (2015), Haze and Fog alla Tate Modern – Starr Auditorium di Londra (2013), Cao Fei alla Kunsthalle Nürnberg (2008), Cao Fei: RMB City alla Serpentine Gallery di Londra, (2008), Whose Utopia? all’Orange County Museum of Art di Newport Beach, CA (2007), COSPlayers al Para Site Art Space di Hong Kong (2006). Ha partecipato a molte rassegne internazionali tra le quali la 50a, 52a e 56a Biennale d’Arte di Venezia (2003, 2007 e 2015). Galleria di riferimento è la Vitamin Creative Space di Guangzhou. Vive e lavora a Beijing.

YUE MINJUN – Nato nel 1962 a Daquing, nel Heilongjiang, Minjun ha fatto studi irregolari e vissuto in diverse città, lavorando inizialmente nel settore delle estrazioni petrolifere. Comincia a ritrarre se stesso ridente nel 1980, quando viveva su una piattaforma petrolifera. Nel 1989 fu ulteriormente ispirato da un dipinto di Geng Jianyi in mostra a Pechino, e da allora ha ripetuto infinite volte il soggetto. Ha esposto in tutto il mondo: tra le personali si riportano Yue Minjun, L’Ombre du Fou Rire alla Fondation Cartier pour l’art contemporain di Parigi (2012), Yue Minjun: The Archaeological Discovery in A.D. 3009 al Today Art Museum di Pechino (2009) e allo ARoS Aarhus Kunstmuseum (2011), Yue Minjun and the Symbolic Smile al Queens Museum of Art di New York (2007), Yue Minjun: I Love Laughing alla Asia Society di New York (2007), Yue Minjun alla Klaus Littmann Gallery di Basilea (1997). Le sue opere sono state presentate alle Biennali di Shanghai del 2004 e 2008 e alla 48a Biennale d’Arte di Venezia (1999). Le gallerie di riferimento sono Pace di New York, la Templon di Parigi e la Yang Gallery di Beijing. Vive e lavora tra Songzhuang e Beijing.

0 commenti